「薬をやめたい。でも怖い」うつ・不安・疲労で悩むあなたへ

- 良 小西

- 6月12日

- 読了時間: 9分

病院で処方された薬を毎日飲んでいる。 けれど、心のどこかで「このままでいいのかな」と思っていませんか?

いつまで飲み続けるんだろう

副作用が気になる

でも、やめたら悪化しそうで怖い

そんな葛藤を抱えた方へ。

この記事では「薬のメリットとデメリット」

「卒薬へのステップ」についてお伝えします。

薬には“助ける力”と“奪う力”がある

薬を否定することは、決してありません。

うつや不安症、慢性疲労などで心と体が限界を迎えているとき、

薬は「命を守る」ために必要なサポートになります。

✅ 眠れるようになる。でも深い眠りは減る

睡眠薬は「寝かせる」けれど、脳の回復を促すREM睡眠を減らすとも言われています。また脳の老廃物排出を妨げます。

✅ 感情を落ち着かせる。でも「何も感じない」自分になる

SSRIなどの抗うつ薬は、脳内のセロトニン濃度を調整します。

しかしその過程で「感情が鈍くなる」「泣けなくなる」「何も感じにくくなる」と訴える方もいます。

ある男性のケースでは、抗うつ薬を飲み始めて2ヶ月目、 「怒りも悲しみも湧かない。仕事で失敗しても『まあいいか』としか思えず、 人との距離もどんどん感じるようになった」と語っていました。

✅ 安心する。でも“薬がないと怖い”に変わる

抗不安薬は安心を与えてくれますが、やがて「薬がないと眠れない」「外に出られない」と思い込むようになってしまうことも。

Aさんも、「このままずっと飲み続けるのかな…」と漠然とした不安を感じながらも、 やめる勇気が出ず、薬との付き合い方に悩み続けました。

注意 いきなり薬をやめないで!

・不眠やパニック発作が強いとき

・自傷や希死念慮があるとき

・生活や仕事が完全に止まってしまっているとき

には、短期的な薬物療法が功を奏することもあります。

薬は「今の苦しみを和らげるための一時的な杖」。

使うことは悪いことではありません。

薬の“デメリット”にも目を向けてみる

一方で、薬を「長く使い続けること」には注意が必要です。

たとえば、30代女性のAさん。もともとは仕事のストレスから不眠が続き、 心療内科で睡眠導入剤を処方されました。

最初はよく眠れるようになったことで安心し、 薬に対して抵抗感はありませんでした。しかし、半年が過ぎた頃から、 「朝起きても疲れが取れない」「夢ばかり見て熟睡できていない気がする」と違和感が出始めたのです。

さらに、眠るための薬だったはずが、仕事でミスをした翌日などは 「飲まないと不安で眠れない」と感じるようになり、 気づけば薬が“安心材料”になっていました。

身体への負担

・肝臓や腎臓にかかる負担

・睡眠の質(特にREM睡眠)の低下

・体重増加、便秘、手の震えなどの副作用

これらの副作用は「仕方ない」と見過ごされることもありますが、 蓄積すると生活の質そのものを下げてしまいます。

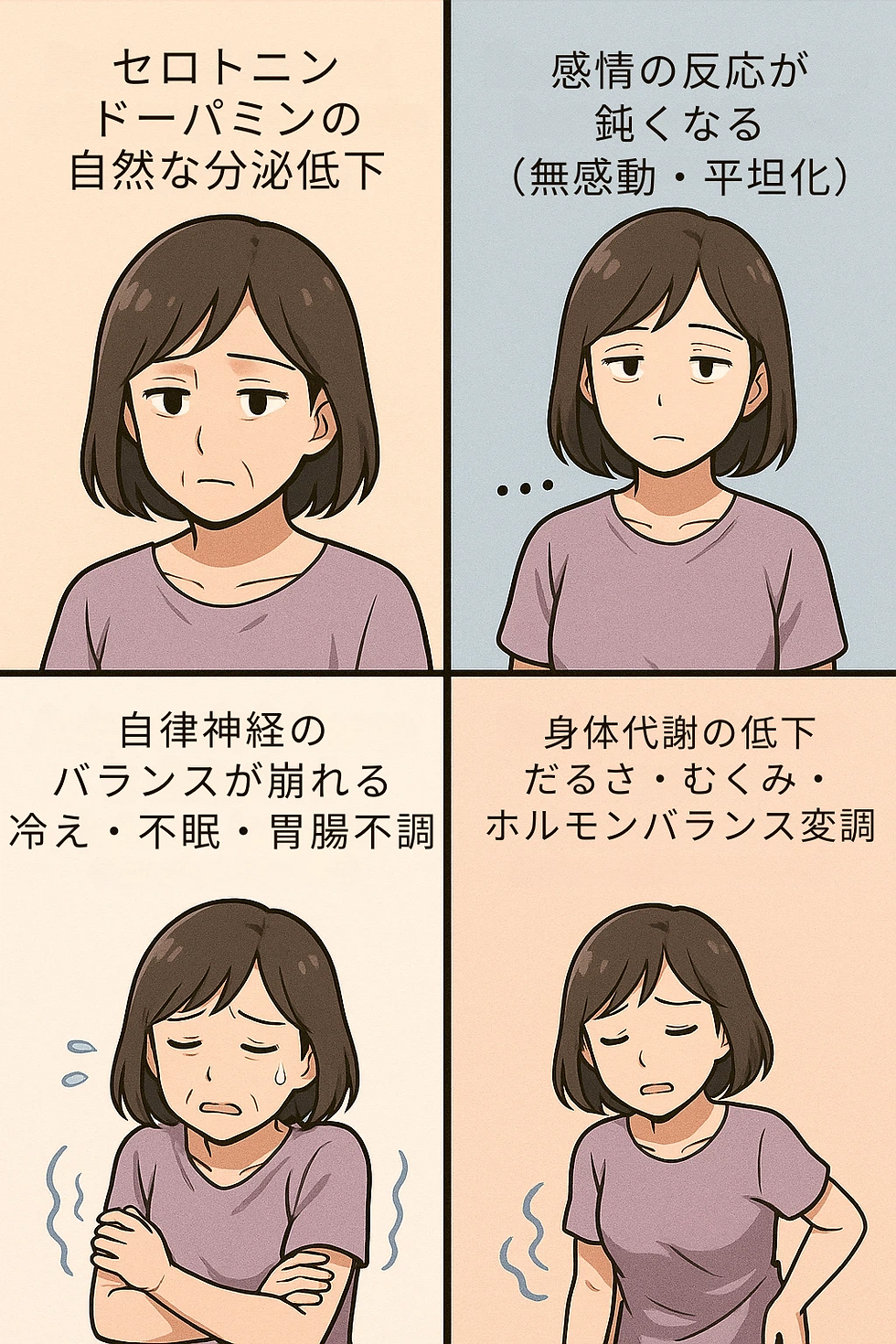

長期使用が引き起こす“脳と体の変化”

薬は脳の神経伝達物質に働きかけることで作用します。

そのため、長く服用することで、脳が「薬ありきの状態」に慣れてしまうリスクがあります。

薬が体に与える悪影響

この状態は「神経適応」とも呼ばれ、身体が薬の影響に順応してしまう現象です。 特に抗うつ薬(SSRI)やベンゾジアゼピン系薬剤の長期使用では、 神経伝達物質のバランスが薬物依存的に変化してしまうことが知られています。

また、身体的には代謝機能が落ち、

・冷えや疲労感が抜けにくくなる

・慢性的なだるさ・眠気が続く

・ホルモンバランスや血糖値の調整機能が乱れる

といった症状が現れることもあります。

■ 実例①:40代女性・うつ状態で3年間SSRIを服用

薬を飲んでいるうちは落ち着いていたけど、

次第に“やる気が出ない”感じが強まりました。

最初は症状が戻ってきたと思って増薬したけど、それでも改善しなくて。

“思考が止まってる”感覚に悩まされました。

減薬を始めた今、 ようやく少しずつ気力が戻ってきて、

体も軽くなってきました

薬をやめたことで、眠気・胃のもたれ・頭のモヤモヤが解消され、 「自分の感情が戻ってきた」と感じる方も多くいらっしゃいます。

■ 実例②:50代男性・慢性不安で10年間抗不安薬を服用

最初は会議前に飲むと気持ちが落ち着いていたので、すごく助けられました。

でも、2年目くらいから“薬を飲まないと落ち着かない”状態になっていき、

だんだん必要量も増えてきました。

減薬しようとすると、不安感や頭痛、めまいが出てとてもつらかったです。

その後、体の緊張をとるボディワークや呼吸法を並行して行うことで、半年かけて薬をやめることができたそうです。

📘 文献の日本語要約:

Fava & Offidani (2011):抗うつ薬における“耐性”の問題

抗うつ薬の長期使用によって、脳内の神経伝達が薬に依存的になり、本来のバランス調整機能が低下していく。これにより「効果が薄くなる」「症状が再燃しやすくなる」といった“抗うつ薬耐性”が起きる可能性がある。

Barker et al. (2004):ベンゾジアゼピンの長期使用と認知機能

長期間の使用は「記憶力」「注意力」「判断力」などの認知機能に明確な悪影響を与える可能性があり、使用期間が長いほどその影響は大きくなる傾向がある。

「減薬」の壁にぶつかるとき

「やめよう」と思っても、

離脱症状(不安・不眠・動悸・めまい)が強く出る。

「やっぱり私には薬が必要なんだ」と思い、戻ってしまう。

…これは、あなたの“心が弱い”からではありません。

薬を飲んでいたことで、脳と体が「薬ありき」で働く状態に順応しているだけ。

つまり、脳の誤作動です。

「やめたいのに、やめられない」のはあなたのせいじゃない。

減薬・卒薬のためのステップ

薬をやめる=“急に全部やめること”ではありません。

むしろ、急激な中止は非常に危険で、 精神的・身体的に大きなリバウンドが起こることがあります。

❗ 減薬における注意喚起

・勝手にやめると、不安感・パニック・不眠・頭痛・動悸などの“離脱症状”が強く出る場合があります

・一度離脱症状が強く出ると、再度の減薬が困難になり、トラウマ的に薬への依存が強まるケースもあります

・「やめたい気持ち」だけで無理に進めないことが大切です

医師との相談が前提

減薬は必ず「主治医と相談して計画的に」行いましょう。

不安な方は「減薬に理解のある医師」や「精神薬に詳しい薬剤師」、

「精神薬の減薬支援団体(例:ベンゾジアゼピン離脱支援の会)」などのサポートを活用してください。

10%ルール(Ashton Manualより)

抗不安薬や睡眠薬の減薬では、「10%ずつ、2〜4週間ごと」に減らすのが基本です。 特にベンゾ系薬は急激な断薬で強い反跳反応を起こす可能性があります。

📌例:1mgを服用している場合 → 最初は0.9mg、次は0.8mgとごく少量ずつ減らしていく → 体調が安定してから次の段階へ進む(人によっては1ヶ月以上空ける)

減薬に向かない時期もある

以下のようなタイミングでは、減薬を避けることが望ましいです:

引越しや職場環境の変化など、ストレスが強い時期

家族の問題や人間関係で不安定な時

睡眠不足や疲労が慢性的に続いているとき

減薬は“挑戦”ではなく、“回復”のプロセスです。 頑張りすぎる必要はありません。

回復の第一歩は、「整える」ことから始まる

私たちが想像している以上に、「心の不調」は

“体の誤作動”

から起きています。

呼吸が浅い → パニック・焦燥感

腸内環境が乱れる → セロトニン不足・不安感

首・肩のこり → 頭痛・気分の落ち込み

血糖値の不安定 → イライラ・涙もろさ

つまり、

薬をやめるには、まず

「薬がなくても落ち着ける体」に整える

ことが近道です。

減薬・卒薬のための“安全な土台づくり”

自律神経のバランスを整える

交感神経が過剰に働くと、体は常に緊張モードに入り、

離脱症状を感じやすくなります。副交感神経を高めることで、

不安や焦りが緩和され、減薬のストレスも和らぎます。

呼吸機能と姿勢を改善する

浅い呼吸・猫背は、脳と心臓への酸素供給を妨げ、

パニックや不安感を助長します。深い呼吸と胸郭の広がりが整うと、

自然に心も安定しやすくなります。

腸内環境改善し、血糖値を安定させる

腸と脳は密接につながっており、腸内フローラの乱れは、セロトニンの生成を妨げます。

また、血糖の乱高下はイライラや不安の大きな原因です。

食生活を整えることで、精神状態も安定していきます。

ビタミン・ミネラル補給

脳の神経伝達にはビタミンB群、マグネシウム、亜鉛などが不可欠。

これらが不足していると神経が興奮しやすく、離脱症状が強く出る傾向があります。

減薬がうまくいく人の共通点は、

「身体が整っていること」が挙げられます。

薬がなくても脳が落ち着いて働ける体をつくること。 それが、自然に薬から離れられる状態に導くためのベースになります。

体と心がつながると

① 睡眠の質が上がると、翌朝“根拠のない不安”が消える

慢性的な不眠があると、脳は常にストレス状態になります。 施術や呼吸調整などで副交感神経が優位になると、 眠りが深くなり、翌朝「気分が落ち着いている」と実感する人が多くいます。

② 姿勢と呼吸を整えると、心のザワザワが減る

猫背や胸郭の硬さがあると、呼吸が浅くなり、 脳への酸素供給が不足しやすくなります。 胸を広げて深い呼吸ができるようになると、 「焦りや緊張が消えていく感覚」が自然に湧いてくるのです。

③ 腸を整えると、セロトニンが増えて気分が安定する

腸は“第二の脳”といわれ、セロトニンの多くは腸内で作られます。 便秘や下痢、不規則な食事を整えるだけで、 「なんだか最近イライラしにくい」「気持ちがふわっと軽い」という変化が起こります。

④ 体の痛みや緊張が取れると、考え方が前向きになる

慢性的な肩こり・首こり・頭痛などが続くと、 脳が「不快な信号」に支配され、ネガティブ思考になりやすくなります。 体の緊張が抜けると、それだけで「物事を冷静に考えられるようになった」と感じる方も多いです。

だからこそ、「心を治す」のではなく、 まず「体を整える」ことが、薬から離れる第一歩になります。

身体の状態が良くなると、心は自然と後から追いついてきます。 それは努力ではなく、“自然な回復”としてやってくるのです。

「薬をやめる」は“努力”ではなく、“準備”です

薬を使うことも、やめたいと思うことも、どちらも間違いではありません。 大切なのは「自分の状態を正しく知ること」と、 「自分のペースで回復の道を選べるようになること」です。

焦らず、ひとつひとつ体と心の声を聴いていきましょう。

私はこれまで、薬に苦しむ多くの方の「卒薬」を見届けてきました。

それは、無理や我慢ではなく、“ゆるやかな準備”の積み重ねによって実現されてきました。

あなたも「体から心を整える」

一歩を踏み出しませんか?

薬をやめたい。

でも、それが“怖い”と思ってしまう自分を、責めないでください。

それだけ、あなたが「まじめに生きてきた証」です。

でも今、もし体がつらい、心がしんどいと感じるなら──

“努力”の方向を変えてみるだけで、人生が変わるかもしれません。

どうか、一人で抱えないでください。

📘『心の不調を体から改善する方法』を読んでみる

🏠 遠隔タッチフォーヘルスを試してみたい方はこちらから

オステオパシーの施術を受けてみたい方はこちらから